「ぬぃの中国文学資料庫」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、蘇軾の元豊年間(1078~85)についてかいてみます。この頃の蘇軾は、40代になっていて、宮廷では保守派・改革派の党争がしだいに激しくなってきています(蘇軾は保守派側でした)

神宗皇帝は、かなり改革派寄りだったので、保守派はかなり不遇の時代になっていきます。そして、蘇軾はかなりの僻地に送られていくのですが、そこですさまじい名品をつぎつぎに生みだしていきます……。

蘇軾の作風

というわけで、蘇軾の25歳くらいのときの作品をのせてみます。

ひらひらとして朝陽を浴びて、ふわふわとして春の水を隠して、ゆらゆらとして浮き草に影をおとして、ゆらゆらとして魚が泳ぎます。

田田抗朝陽、節節臥春水。平鋪乱萍葉、屡動報魚子。(蘇軾「次韻子由岐下詩并引 其七 荷葉」)

蓮の葉についてなのですが、蘇軾らしさは“物事の雑多なゆたかさ”だとおもいます♪ひらひらと揺れたり、はらはらと春の水を隠したら、浮き草がほろほろと翳って、その下を魚たちがゆらゆら揺れていて……みたいな雑多な変化がすごくきれいなのです。

もっとも、この雑多な豊かさは、蘇軾の一生をつうじてみられるのですが、元豊年間を経てさらに複雑な雑多さになっていく感があるので、それをみていきたいとおもいます。(若いころは、どちらかというと耽美的で軽やか&明るいですが)

元豊二年の追い落とし

というわけで、話は戻るのですが、保守派はやや不遇の時代になって、地方官などに出されるようになります(宮中で重用されないだけで、それなりに生きていられるけど)

ですが、蘇軾の詩のなかで、改革派を遠まわしに批判しているものがあって、それが遠まわしに皇帝の改革路線を悪く云っている――ということが騒れてきます……。

なので、地方官に出されていた蘇軾は、ひとまず捕らえられて数ヶ月にわたる尋問を受けることになります。もっとも、実際はかなり無理やりでも蘇軾を潰してやるつもりで尋問していたので、しだいに死罪すらありえるような雰囲気になってきてしまいます……。

ですが、さすがにやり過ぎだと思ったのか、改革派の中でもすごく僻地に追い出すくらいでいいのではないか……という声がでてきて、黄州(湖北省黄岡市)の団練副使(自警団の副官)として送りこまれます。

この団練副使というのは、名ばかりの官職なので、実際はがさがさとした荒れ地ばかりの田舎に放り出して、逃げないようにつなぎ留めておく――みたいな感じです。

そして、数ヶ月の尋問で疲れ果てて、もともとの蘇軾の軽やかで明るい作風もぼそぼそがさがさと濁っていきます。

初めて捕えられて来たときは、まだ秋の初めだったので、大きな槐も、まだ薄い秋色の葉をつけていたのに、ひさしぶりに外に出たら、枝が透けるばかりになっていて、痩せ鴉は幾羽か止まっていて、雪の中でぎぇぎぇと鳴いていて、破れ巣がいくつか枝に掛かっていた。薄月がひんやりと影を落とす中で、藍色の羽がばさばさと落ちていく。

憶我初来時、草木向衰歇。高槐雖驚秋、晚蝉猶抱葉。淹留未云幾、離離見疏莢。棲鴉寒不去、哀叫飢啄雪。破巣帯空枝、疏影挂残月。豈無両翅羽、伴我此愁絶。(蘇軾「御史台榆槐竹柏四首 其二 槐」)

しんねりと形が悪い

寒食帖のボロ竈

蘇軾はそんなことがあって、黄州に送られていくのですが、来たばかりのときは黄州の官舎&寺院などに居候させてもらっています(黄州の長官はすごく好意的だったので)

ですが、蘇軾は一緒につれてきた家族などもいたので、しだいにぎりぎりになっていき、一年ほど経ったときに、黄州の副官が「田んぼ数枚ほどの土地が余っているので、せめて何か植えて育てられれば……」というふうになりました。

もっとも、その土地はがさがさの荒れ地で、何年も草がぼさぼさごそごそと茂っていて、石だらけのぬかるみもあって……みたいに、まともに何かが植えられる土地ではなかったのですが、蘇軾はみずから草を抜いて、小石をどかして、葦を刈って、小さい水溜まりを埋めていきます(どうやら付いてきた家族も一緒にやったらしいですが……)

この辺りから、蘇軾の作風って、一気に変わっていくというか、まるで別人みたいな不気味さ(もしくは怖しさ)すら帯びていくようになります。それが元豊四年(1081年)です。

というわけで、その頃の蘇軾から一つみていきます。

春の水は戸のそばまでなみなみとして流れて、雨はざらざらと暗く降っていて、小さい仮屋は流されるかと思うほど薄暗い雨の中。ひんやりと暗い台所でざくざくと青菜を切って、ひびだらけの竈でしんねりと葦が燃えているが、世はいつから春なのかも知らぬまま、古いしめ飾りなどが泥に汚れて飛ばされていた。

宮中はいまも深く閉ざされて、故郷からも離れているけど、これを泣きたいと思っても、また白い煙ばかりの葦の灰。

春江欲入戸、雨勢来不已。小屋如漁舟、濛濛水雲裏。空庖煮寒菜、破竈焼湿葦。那知是寒食、但見烏銜帋。君門深九重、墳墓在万里。也擬哭塗窮、死灰吹不起。(蘇軾「寒食雨二首 其二」)

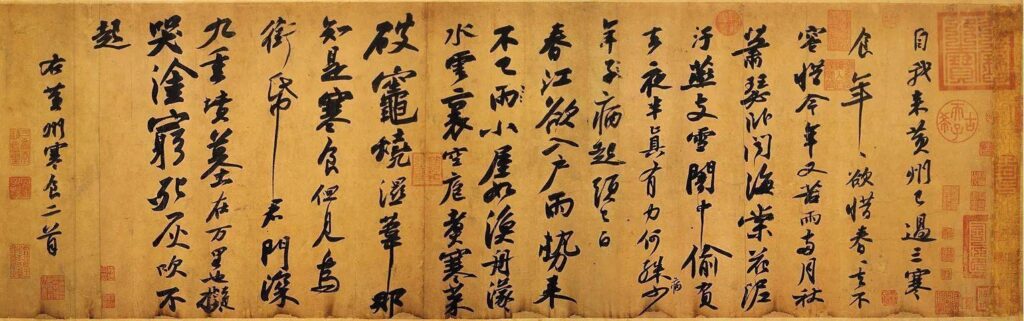

これは、実は書としてすごく有名で、蘇軾の書のなかでも最高怪作とされています。

こちらのちょうど真ん中くらいから、急にぼってりと太くなるのが「春江欲入戸……」です。こんな泥ばかりの腐ったような枯れ葦だらけのところに流されて、居候になったり、荒れ地の中で一年がさがさと過ごしてきて、もうどうにもならないのに、それでも形が悪くても体裁が悪くても、世間体が悪くても、どんなに汚くても生きてしまっているんだなぁ……みたいな、妙なふてぶてしさというか、ねちっこい気持ち悪さがあるというか。

なんていうか、詩として完成度が高いというより、どうにもならない歪みきった不思議さ(もしくは雑多な多彩さ)がすごいというか。書のほうでも「湿葦(葦の灰)・帋(汚れたしめ飾り)」みたいな延ばし方がうるさいまでの雑多で形の悪い世界みたいな(こういう話って、伝わっているのかわからないけど)

捨てられた井戸は草の中――、ぼろぼろになっても哀しむ人もなく、桶をおろしてみれば、蛙やミミズばかりが出てきて、もわもわと生臭い泥があって、ぼたぼたと桶から落ちるのでした。上のほうでは青々とした草を苅って、下のほうではごろごろとした石をすくって、それでもわずかばかりの水も出ないので、一緒に来た人と暖める酒を出していたが、しだいに澄んだ水が出てきて、ひんやりと鈍い冬の空がうつっていた。

古い井戸は幾年の汚れをうけていて、それでもまだきれいな水が出るのか――、井戸はいつまでもあって、私がどう云うことでもないのだろうけど。

古井没荒萊、不食誰為惻。瓶罌下両綆、蛙蚓飛百尺。腥風被泥滓、空響聞点滴。上除青青芹、下洗鑿鑿石。沾濡愧童僕、杯酒暖寒栗。白水漸泓渟、青天落寒碧。云何失旧穢、底処来新潔。井在有無中、無来亦無失。(蘇軾「浚井」)

これ、詩としての完成度で云ったら、ちょっと微妙かもですが、どこか捨てがたい味わいも感じるのは、たぶん雑多な井戸の中のあまりの多彩さなのかもです(草茫々の荒れ地の中にある井戸の、こんなにも異様にして豊かな様子に惹かれる……みたいな)

このあたりの時期から、蘇軾の作品って、すこし“形が悪くなっている感”があります。でも、不気味でやや気持ち悪いほどの多彩さを含んでいるのが、むしろ魅力的というか、うるさいほどの混沌にあふれているというか。

徐君猷の家宴

また、黄州の長官だった徐君猷(じょくんゆう)は、とても蘇軾を丁寧にもてなしていて、どうやら家宴に招かれることもあったらしいです。そして、たぶんそんなときに徐君猷の侍女たちに贈られた詞がいくつかあります(これがどれも隠れた名品なのです)

碧の衣からひらひらとしてわずかに揺れる玉飾り――。朱の唇が淡い笙をゆらしていて、ほろほろひらひらと明るい声が流れるようで、春の夕がぼんやりと冷えていくようでした。 朧月夜の庭をみていると、白い上衣が薄霧でひえたようで、なんだかぼんやり物思いが似合う夜かもです。

碧紗微露繊摻玉。朱脣漸煖參差竹。越調変新声。龍吟徹骨清。 夜闌残酒醒。惟覚霜袍冷。不見斂眉人。胭脂覓旧痕。(蘇軾「菩薩蛮 贈徐君猷笙妓」)

これは、徐君猷の侍女のなかで、笙をふいていた人におくられたものなのですが、たぶん夜になって厠(トイレ)にでも行こうとした蘇軾が、昼間は笙をふいていた侍女が、春の庭をながめながらぼんやりすわっているのを見かけた――みたいな流れかもです。

蘇軾が、こちらの侍女の昔のことをどれくらい聞いていたかとかはわからないけど、なんとなく庭をながめながらぼんやりと一人でいた様子が、なんとなくそれっぽくみえた――とかですかね。

こういう人間のもっている気持ち悪さというか、割り切れなさ、もしくはやり切れなさみたいなのが、じっとりしんねりと溜まったまま流れている不気味さすら感じて、いままでの詞には無い魅力になっているんですよね……(詞は、もともと妓楼用の不規則形の歌詞です)

蘇軾より前の詞って、繊細な雰囲気をひらひらやわらかく並べたような味わいで、それはそれで魅力的なのですが、その繊細で優美な雰囲気にくわえて、人間のどんなに気持ち悪いままでも生きてしまっているしんねりと曲がりつつしたたかで複雑な不気味さまで入れているみたいなのが、すごく魅力的だと思います。

さらに二つほど徐君猷の侍女におくられた詞をみてみます。

袖をきらきらと笑わせながら、その薄緑は柳のごとくひらひら――、主と賓の間をひらひらゆれて、ふくふくひらひらと濃やかな眉が縮みます。徐君は酌を受けながら、あなたの話を聞いていましたが、顔が火照ったと云いながら、ひらひら衣を曳いて欄の側で涼んでいられました。(三侍人 嫵卿へ)

そのおだやかな詞気は、ころころと小さな鈴のごとくして、ひらひら小さく舞えば、貴賓の夕宴のようで、ほそい眉がひらひらとゆれる髪にかかるので、その暖かな風情は、春の花枝が百ほどつやつや垂れたようなのでした。(家姬へ)

嬌多媚殺。體柳軽盈千萬態。殢主尤賓。斂黛含顰喜又嗔。 徐君楽飲。笑謔従伊情意恁。臉嫩膚紅。花倚朱闌裹住風。(蘇軾「減字木蘭花 贈徐君猷三侍人 嫵卿」)

柔和性気。雅称佳名呼懿懿。解舞能謳。絶妙年中有品流。 眉長眼細。淡淡梳妝新綰髻。懊悩風情。春著花枝百態生。(蘇軾「減字木蘭花 贈君猷家姬」)

一つめは、嫵卿という侍女への詞なのですが、家宴でひらひらとあちこちを回りながら、いざ酔いがまわってくると、ふっと離れて外に出たがるような、やや奔放なところもあって――みたいな感じですかね。

二つめは、まだかなり若い侍女だとおもうけど、まだ若い春の枝が、いくつもひらひらと垂れ下がって、たくさんの花をつけたような――という雰囲気です。そして、すごいのは、さっきの笙を吹く侍女と一緒に、全然ちがうことを思いながら徐君猷の家に居るみたいなところです。

詞の中で、こんなにも妙なねじれを残したまま生きてしまっている人間の気持ち悪さ(不気味さ&どこか形の悪さ)が、繊細で優美な雰囲気をまとって出ているのが、すごくいいと思いませんか……。

こんなふうに、黄州時代の蘇軾は、どこかしんねりと不気味で気持ちが悪いのが、すごくいいのです。

雑多すぎてうるさい(笑)

そんなふうにして数年を黄州で過ごしていましたが、元豊七年(1084)になって、蘇軾は汝州(河南省汝州市)にうつされます(位は団練副使のままですが、やや都に近くなります)

その途中に長江を下っていくことになるのですが、そのときの蘇軾って、すごく明るいというか、雑多な豊かさがぎらぎらと溢れています♪

たとえば、こちらは長江から廬山(江西省の名山)に寄ったときの様子です。

昔、泰山の石は、数百年の雨だれで穴が空くときいていたが、この廬山では百ほどの雲雷が、万世までに石を洗っているので、地の底まで深く掘られたようで、骨のごとくほそく削られた巌などがあって、さらさらと流れ下る水は、底のない穴に吸いこまれていく。

横では跳ねる魚がいて、遠くで猿が鳴いたような気もしたけれど、つめたい薄霧ばかりが白くて、山木はどれもほそくねじれ曲がって、そんな白々とした中に、ざらざらと水の音だけが鳴っていて、たちまちにして高い石の橋がみえたら、さらさらと小さい波があふれるようで――。

玉色の淵から雲が涌いて、雨がばらばらと昼でも冷たくて、そんな光ばかりの雨の中、廬山の雨の冷ややかな。

吾聞太山石、積日穿線溜。況此百雷霆、萬世與石闘。深行九地底、険出三峽右。長輸不尽渓、欲満無底竇。跳波翻潜魚、震響落飛狖。清寒入山骨、草木尽堅瘦。空濛煙靄間、澒洞金石奏。彎彎飛橋出、瀲瀲半月彀。玉淵神龍近、雨雹乱晴昼。垂瓶得清甘、可嚥不可漱。(蘇軾「廬山二勝并敘 其二 棲賢三峽橋」)

このぎらぎらぎしぎしとあちこちに雨が流れてあふれるような、雑然としていてとてつもなく豊かなのがすごく綺麗じゃないですか……。

廬山の気持ち悪いまでの多彩な様子が、あるいは骨のように痩せた巌になったり、あるいはきらきらと甘い耀きを帯びた雨になっていて、それぞれが自在に勝手にあふれているみたいな。

もうひとつ、雁の絵につけられた短めのでいきます。

多くの鳥があちこちを飛んでいる中、この雁だけは優雅な浅いみずうみの中で、たまに飛んだと思えば、ひらひらとまとまって舞い降りて、わたしもこれから江湖に浮かんで暮らすなら、そんな中にいるかもしれないが。これはどうやら、朝の平らな川だというけれど、どこまでも溜まった沙、淡い斜月などがあるらしくて、ひとりばさばさとして蘆の雪が濡れたような。

衆禽事紛争、野雁独閑潔。徐行意自得、俯仰若有節。我衰寄江湖、老伴雑鵝鴨。作書問陳子、暁景画苕霅。依依聚圓沙、稍稍動斜月。先鳴独鼓翅、吹乱蘆花雪。(蘇軾「高郵陳直躬処士画雁二首 其二」)

この短い中で、「独」が二回です。「雁だけはひっそりとして(野雁独閑潔)」「ひとりばさばさとして鳴いて(先鳴独鼓翅)」みたいなあちこちに飛ぶ如く行くごとくして分かれ散っていくような、ねじれて雑多な感じがすごく味わい深いです。

というわけで、どこか形が悪いまでの雑多すぎるゆたかさこそが、この世のゆたかさなのだ――みたいな感じが、すごく元豊年間の蘇軾らしいなぁ……みたいな記事でした。かなり長くなりましたが、お読みいただきありがとうございました。

(ちなみに、黄州を離れた翌年には、改革派の神宗皇帝が崩御して、幼帝の哲宗皇帝が即位したので、その後見人の宣仁太后が保守派寄りなので、蘇軾も中央に呼び戻されています)

参考:石鐘山記(本館記事)

「石鐘山記」は、蘇軾が黄州を離れたときに長江を下りながら、からんころりとぷんほろんと不思議な音のする波の、云いきれない複雑さを感じた話です(どんな話……)。もうひとつ少しのせた「記承天寺夜遊(承天寺の夜歩き)」は、黄州時代の夜の雑多さです(元豊の蘇軾は、夜の文学なんですよね♪)