「ぬぃの中国文学資料庫」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、清の乾隆帝時代(1735~96)の詩についてです。乾隆帝時代は、清代の爛熟期とされていて、すごく多彩な作風が溢れるように咲いているので、ぜひその魅力を感じていただきたいとおもって紹介してみます。

ちなみに、乾隆帝時代の詩壇については、同じ頃を生きていた洪亮吉が有名な作者100人をまとめて批評しているので、その評とあわせてみていきます。

孫原湘 海気濛々

まずは、こちらの孫原湘です。評としては「仙花が海の波に漂って、金の花飾りに夕露がついたような(如玉樹浮花、金茎滴露)」とされています。

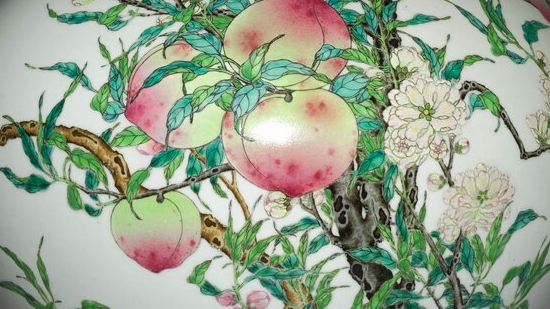

碧のとおい空はどこまでも茫々として、萬里の風がぼんやりと槎(いかだ)を揺らしますので、ぼんやりけむった如き遠い秋の水と、桃の花みたいな紅雲ばかりがほわほわ――。

碧天何処有人家、萬里長風一釣槎。遥指空明秋水外、紅雲幾朶是桃花。(孫原湘「乗槎図 其一」)

こちらはかなりわかりやすくて、「薄らみどりの空(碧天)」「遠くあかるい秋の水(空明秋水)」みたいな茫々と遠くつづいている水や空が、「玉樹(仙木)の浮花(波にうかぶ花)」みたいな水気と茫漠さらしくないですか……。

あと、「桃の花みたいな紅雲(紅雲幾朶是桃花)」が、園林の夕露に湿っている金銅の花みたいな濡れ感・色彩感っぽいです(でも、孫原湘ってかなり色が淡くて、やや海霧みたいです)

ちなみに、これがどういう場面を詠んでいるのか解説しておくと、古くは海の果てと天の川がつながっていて、海の果てにむけて漕ぎ出して、十日ほどいくとしだいに星もみえずにぼやぼやとしてきて、昼も夜もわからないようなところをさらに十日ほどいくと、天の川の宮室城府がたくさん並んでいた――という話です(題材の選び方もすごく似合っている)

もう一つ、孫原湘をみてみます。

簾をあげてみれば秋の夜は水晶のようで、薄霧の楼台は海の流れる霧の中――。秋色の風にまくられて草木は白くゆれて、澄んだ空には月ばかりが青く大きく、りらりらと落ちてくる花のような影がさして、わずかにひんやりと遠い風音がしたばかりで、こんな夜の海の上では、星ばかりがどこまでも白々と冷たいのでした。

巻簾人在水晶宮、縹緲楼台蜃気同。大地尽為秋蕩漾、太虚惟有月清空。縦横難掃千花影、凄怨偏聞一笛風。我欲乗槎問消息、恐驚星斗夢魂中。(孫原湘「秋夕」)

「水晶宮」「月は青く澄んで(月清空)」あたりが、すごく孫原湘らしい澄んだ水気です。あと、「りらりら落ちる花の影(千花影)」みたいな月って、浪に漂う白い花みたいです。

ちなみに、こちらの詩はすごく韻が凝っていて、ふつうは初句&偶数句末だけで「宮・同・空(すべてong)」みたいに韻が入るのですが、ここではさらに奇数句末の「漾(yong)」だったり、少しずれている「影(ying)」なども重ねて韻っぽくしています。

(「ng」つながりで、やや外れた韻も入れていき、少しずつ姿の変わる瀾が幾重にも揺れている感を出すのが、すごく星と瀾ばかりの海っぽくておしゃれです)

さらに、最後の句は「恐驚星斗夢魂中」で、「恐(kong)・驚(jing)・星(xing)・夢(meng)・中(zhong)」みたいになって、同じような音ばかりで、まわりがぼやぼやと明るい海の光ばかりになっているみたいな、茫々忽々たる天の川みたいな雰囲気の響きになっています。

すごく細かいけど、「蕩漾(dang yang)・縦横(zong heng)」などもng系です。ng系の字は、蕩漾の大きくゆれる波、縦横の縦と横に大きく延びている様子みたいに、ぼんやり大きく広がっている雰囲気が多いです(同じような音が多いと、茫々と混ざっているような印象で、すごく綺麗)

呂星垣 一鱗片爪の隠れる如く出る如く

つづいては、呂星垣(りょせいえん)です。

呂星垣は、低い朝の霧が山々を埋めていて、わずかな虹がのぞいているような雰囲気がある。

さらに、変わった趣きを好んでおり、「桃の花はひらひらとして妖廟を隠し――」みたいな句を出していて、その風変わりぶりはとても独特だった。

呂司訓星垣詩、如宿霧埋山、断虹飲渚。

呂司訓星垣詩、好奇特……有句云「桃花離離暗妖廟。」……好奇不肯作常語如此。(いずれも洪亮吉『北江詩話』巻一より)

……かなり不思議な評ですが、作品をみてみるとなんとなくわかります(たぶん)。というわけで、短いものからいってみます。

松ごとに降る雨は淡く光って、薄ら日が白くのぞいたような――。薄い蘭香がするのに、蘭の姿はみえないような庭で、松の上には白い薄雲が光っていて、蘭の香りは雨とともに乾いてきて、青く濡れた庭木がゆれて、うすくひんやりと風が吹きました。

松雨飛一天、澹日猶含煙。但聞幽蘭香、不見蘭草鮮。松頂日華好、香随雨絲少。亦時飄青冥、回風吹冷冷。(呂星垣「上天竺幽蘭」)

……ねばねばorぬるぬるしています(笑)まず気がつくのは、「雨・松・日・蘭・香り」がそれぞれ二回でてきます。そして、「薄ら日(澹日)」だったり、「蘭の香りだけがして――(但聞幽蘭香)」みたいに薄っすら見えきらない雰囲気があります。

さらに「薄ら日(澹日)」と「松の上には薄雲が光って、蘭香は雨とともに乾いて(松頂日華好、香随雨絲少)」みたいに、ちょっとずつ様子が変わっていくのを、もやを隔ててたまに見るような、隠れる如く現れるごとくです。

これがたぶん、さっきの「低い朝霧が山々を埋めていて、わずかな虹がのぞいている(如宿霧埋山、断虹飲渚)」という評なのかもです。そして、「桃花離離暗妖廟」も、廟の参道の桃花がひらひらとあふれて花蔭のうすく翳るような――みたいなうす暗いのかうすら明るいのかわからない曖昧な耀きがりろりろ乱れて混ざっている様子っぽいです。

あと、余談だけど、韻がかなり変則型で「天・煙・鮮」「好・少」「冥・冷」で七回も入っていて、雨が降っているのか止んだのかわからないあやふや感・ぼやぼや感にとても似合っています(ちなみに、題名の「上天竺」は、浙江省杭州市の法喜寺です)

つぎはかなり長いものをみてみます。

龍はもともと水に棲んでいるのだが、これは火神を束ねるもので、大きいものはうねうねと舞い、小さいものはうようよとつづき、群がって天の内にて闇雲と争えば、きらきらとして神々しく金石の礫を撥ねさせたよう――。

天上の衣のひらひらと低く垂れるに似てきしきしと堅い光で締めたような、あるいは仙界の剣がちらちらと砕けて軋る如き銀の縄、灼け鐵の鎖をじろじろぎしぎしと廻らしたような――、あのドロドロと曇った海水も、さらさらと明るい光を映して次第々々に紅く黄色く金泥色に鎔けます、爆ぜて揺れて色が霽れます――。

その尾と頭が幾條もの絳い糸を絡み敷いてきしきしきしと鈴を籠めたような音がしそうな空に、金光の鱗がゆれる波ごとにかすめられて細い尾が小さく波の頭を擲って、ひらひらと高らかに馳せ上って、その口先に月がひとつ冴えました。

龍兮水之族、此忽糾火宗。大龍蜿蜒舞、小龍翩翻従。群龍闘一天、神哉勢飛衝。豈其天女織、金梭疾横縦。或有剣仙撃、銀索拖蓬鬆。烏雲蓋黒海、攬碎波千重。首尾並嘯響、鱗甲倐現蹤。高翔得意処、一珠吐月容。(呂星垣「盧太守崧分賦火戯即席呈四首 火龍」)

……こういうの呂星垣は得意そうですよね(笑)

まず、火龍が「天上の衣(天女織)」「仙界の剣(剣仙撃)」みたいに姿を変えて、たびたび水をかすめて飛んでいて、幾度もちらちらと光を曳きながら暗い海の上に鱗が明るくうつっている――みたいな、曖昧な絳霧の如き耀きです。

呂星垣を「わずかな虹(断虹)」と評した洪良吉って、すごくセンスが魅力的です。ほんのりと薄ら紅いというか、途切れぎみな濡れ感と似合っているというか……(あえて幾つも分かれているのが独特)

呉錫麒

櫨紅葉の残り枝

呉錫麒(ごしゃくき)については、二つの評があるので、まずは「若い碧色の山々が、しだいに蒼く深くなっていくような――(如青緑渓山、漸趨蒼古)」をいきます。

浪の上に江豚(イルカ)が跳んで、波濤は馬の群れが白く巻くようで、ざらざらと狭い石の隙き間に入って、たまに上に流れて白浪と混ざり合う。もやもやとして山々に暗くして、ぼやぼやとして海までつづくような――、漁り火の小舟がさらさらと過ぎていくので、蘆だけが暗く暮れました。

拝浪出江豚、波濤萬馬奔。大声争隘急、逆勢受潮渾。莽莽迷呉会、滔滔逼海門。漁燈流過処、蘆荻暗黄昏。(呉錫麒「三江口値大風雨」)

たぶん、「蘆だけが暗く暮れました(蘆荻暗黄昏)」みたいな、どこかばさばさと暗い風景だけが残る感じが、「しだいに蒼く深くなっていく(漸趨蒼古)」なのかもです(中国では、蒼はふつうの青というより、「古色蒼然」みたいな“神さびた古樹”みたいな感じです)

応制の様式

つづいて、呉錫麒の二つめの評です。

応制(皇帝からお題を出されてつくる詩)は、かならず五言十六句で、真ん中の十二句はすべて対句にするのだが、その形式は、どうやらふつうの詩とはかなり違っているらしく、詩がうまくても応制だけは苦手な人もいる。

応制でとりわけ上手いのは“王道は龍の首の如し”という題で「全身を現わさずとも、残りの身の従うごとくして――」みたいな句だったりする。呉錫麒は、ふつうの詩も上手いけど、応制もすごく上手い。

応制……用八韻詩。八韻詩於諸体中、又若別成一格。有作家而不能作八韻詩者。……八韻則極工……「王道如龍首得籠字」……云「詎必全身見、能令衆体従。」……呉祭酒錫麒、諸作外、復工此体。(洪良吉『北江詩話』巻二)

まず、応制についてなのですが、もともと中国では、六朝の南斉期あたりに官人の贈答用として五言律詩(五言で八句になっていて、真ん中の四句はどちらも対句)が生まれています。

さらに、六朝後期(梁~隋)あたりになると、贈答用の詩が長くなっていきます。そのとき、中央にあった対句のところが長くなったので、「最初の二句(前置きの説明)+対句をいくつも入れる(いろいろな描写)+締めの二句(まとめの挨拶)」みたいになっていきます。

とりあえず、初唐の例をひとつみてみます(初唐は、ほとんど六朝後期と一緒です)

山霞は常の世ならず、幽壑にはわずかにひとつの邸園。水は古き世の畦(あぜ)を濡らし、荒れた芒は鍬も入れられず――。木々は暗くしてどこまでも蒼々として、わずかな花の香りは小さい流れのようで、大きな池は斜めの小路のさきにあり、平らな堤はせまい水路をつつむようで、蓮がしだいに枯れ始めるころ、竹もやや細くなったような陽ざしで、山下の街市(まち)を離れてますので、干し魚を煮る今日なのでした。

煙霞非俗宇、巌壑只幽居。水浸何曾畎、荒郊不復鋤。影濃山樹密、香浅澤花疎。闊塹防斜径、平堤夾小渠。蓮房若箇実、竹節幾重虚。蕭然隔城市、酌醴焚枯魚。(唐・楊炯「和石侍御山荘」)

訳だと見えづらいけど、最初の「山霞は常の世ならず、幽壑にはひとつの邸園(煙霞非俗宇、巌壑只幽居)」が前置きというか、説明です(この例では、対句になってしまっているけど……)

そのあとは、山荘の様子がいろいろ細かく出てきて、すべて対句になっています。そして、最後に「山下の街市(まち)を離れてますので、干し魚を煮ていただいた今日なのです(蕭然隔城市、酌醴焚枯魚)」みたいな締めの挨拶になります。

あと、中間の対句はすべて山荘の幽雅で静謐な雰囲気をみせていきます(招待してくれた人に喜んでもらいたいので。なので、皇帝からお題を出されたときは、王朝を褒めるような対句を入れるのが求められます)

そして、清代の応制(宮中でつくる献上用の詩)では、五言十六句がルール化されていきますが、その中でもとりわけ上手い句は「全身を現わさずとも、残りの身の従うごとくして(詎必全身見、能令衆体従)」みたいな――としています。

これは「王道は龍の首のごとし」というお題を出されたときに、龍の首(王)が向いている先には、身体や四足などがするするとついていく――みたいにして、皇帝が世をまとめている様子を喩えていて、「ふつうの詩は上手だけど、応制は苦手な人もいる(有作家而不能作八韻詩者)」というのは、たぶん上手い比喩がつくれない……みたいなことかもです。

ちなみに、こういう“王朝の繁栄はみずからの喜び”みたいな感性は、じつはかなり古い作品(中国では後漢、日本では飛鳥~平安初期)に多いです。というわけで、平安初期の日本の例をみてみます(かなり繰り返しが多いので、申し訳ないですが、すこし短くしています)

此の殿の 西の倉垣(くらがき)春日すら 行けども尽きず 西の倉垣(催馬楽「此殿西」)

閑野(しずや)の小菅 鎌もて苅(か)らば 生ひむや小菅 生ひむや小菅(神楽歌「閑野小菅」)

一つめは、西にある倉垣は、春ののろのろ暮れる日に、あるいてみればいつまでもつづく長い倉垣(それくらい大きい倉があって……)、二つめは、どんなに刈っても生えてくる豊かな小菅――みたいに、王朝の豊かさを喜んでいます。

倉垣だったり小菅だったりで、王朝の華やかさを喜ぶって、ふつうの詩とはやや違うタイプの感性じゃないですか……(龍の首が全身を率いることが、するするとなめらかで、この王朝の穏やかさもそれに似て――って、やや変わった比喩かもです)

聖朝七十二態

というわけで、いよいよ呉錫麒の応制をみていきます。

寒温の二気のべきべきと混ざりあう頃――、ばりばりと空が裂けて姿をあらわせり。あるいは光が地に流れ落ちて、まさしく天の笑うごときカラカラカラ――。しんと澄んだ闇には目を驚かし、ひらひら細い條(すじ)になってはトロトロトロと鈍い音がつづきます。

穴の虫たちも窺きみるような、花の枝は雨をおびて白く燈りをさしたような、幾時ばかりして鏡を砕きちらして、一霎(ひととき)にして神鞭の世を叩くような。雨の果てがやや青くなって明るくなり、雲の上でもまた大雲が薄紫にのぞきますので、みれば心を脅えさせて、物を照らして明々然瑩々然――。宮のうちでの爛々たる光屏、耀き光りて八方に雨つやつや。

陰陽相激薄、列缺得乗権。乍見光流地、方知笑自天。無声撩眼過、作勢助雷先。蟄穴窺倶徹、花枝照欲燃。幾時飛破鏡、一霎掣神鞭。雨脚青辺閃、雲頭黒処穿。観心殊可駭、燭物信無偏。上協離明治、垂輝遍八埏。(呉錫麒「始電」)

これが何なのか謎だと思うので、一応書いておくと、四月上旬あたりのやや暖かくなってきた頃のことを「雷が光りはじめる(始電)」というので、そのときの様子と合わせて王朝の威光がどこまでも及んでいることの比喩にしています。

わたしが上手いと思うのは、「花は照らされて燃えるごとく明るくして(花枝照欲燃)」「ひとときばかり神の鞭を奮いて(一霎掣神鞭)」みたいな句で、王朝の威光についてなのか、雷光についてなのかわからないような、ふしぎな混ざり方です。

さっきの小菅の豊かさなのか、王朝の豊かさなのかわからない……みたいな感覚と似ていますが、呉錫麒のほうが長くて複雑で、あるときは恐ろしく、あるときは煌びやかです。

しかも、さっきの初唐の贈答詩はふつうの風景だけでしたが、呉錫麒はすべて比喩なのか風景なのかわからないようになります。ちなみに、乾隆帝時代の紀昀(きいん)の応制もみていきます。

湖の渺々として秋ひややかに、林ごとに暁の霜白くして、やや草色の澱みつつありて、ときに一葉の桐がひらりら。空をわたる雁はしだいしだいに分かれて、樹々ごとに斜陽赫かり――。

老木はひとえに黄色く透いて、深叢は濃き碧もようやく薄くなるので、風のない夕暮れにひらひら、霜のない朝にひらひら。遠くをみれば茫々漠々として、枝ごとの色既に変じて、明日には霜が下ります――、深山ではもう霙(みぞれ)が降りました。来歳の春風は、また春草を吹くというけれど。

洞庭秋瑟瑟、林際暁霜微。乍覚群芳歇、時看一葉飛。数行分極浦、幾樹対斜暉。老木黄偏早、深叢碧漸稀。未飄先颯颯、欲落似依依。望遠情何限、攀條悵有違。莫因時序晩、遂惜物華非。明歳春風好、仍然送緑帰。(紀昀「賦得木葉微脱 得微字」)

紀昀も、乾隆帝時代のすごく有名な作者なのですが、さっきの呉錫麒に比べると、なんとなくふつうの風景を並べた感じになっています(これはこれですごく好きだけど)

応制なので、最後の締めでは「来年の春風は、また春草を吹くのですが(明歳春風好、仍然送緑帰)」みたいに、一たび枯れても、すぐに蘇るのでしょう――と結んでいますが、それまでの比喩なのか風景なのかわからない混ぜ方はしていないです。

もっとも、さっきの呉錫麒は春の風物だったからで、秋~冬はだれでもこうなるのでは……と思うかもなので、今度は呉錫麒の冬をみてみます(こちらの「蚯蚓結」は、十二月下旬あたりで、ミミズが丸まっているような寒さです)

冬至を過ぎて穴のミミズも屈まりて、わずかばかりの陽ざしを曲々(くねくね)と恋うる頃――、ようやく外に首だけをのぞかせてみれば、穴の炬燵にもぐる如き暖かさを却って喜び、くるくると紐結びして脂で固めたごとく蜒々(くねくね)、穴ごとに霊妙多変の奇字を並べたり。

彼の一族は土中を這いて縫いて躍りて遊ぶ民なれど、土凍えるに至りて穴ごとに丸まりて、小さく泥から出ることもなく、ひっそりと庭にも出ずに冬籠もりして、蹲踞(つくばい)の水が枯れます、霜葉がはらはらと門庭に積もります。

龍ですら沼の底に潜むような、薄氷色の曇り空ですので、昨日の雪がまだ灯籠を埋めていて、夜には雪で茶を沸かしながら、穴から庭の雪見――。

穴蚓交冬至、随陽曲曲攢。但期昂首早、轉覚屈身安。紐合如膠固、縈回作篆蟠。種原多戢戢、寒即聚團團。未得塗泥出、誰為巨擘観。廉泉還断飲、槁壌漫求寛。奮蟄龍非易、求伸蠖亦難。夜窓堪煮雪、鼎竅聴初残。(呉錫麒「蚯蚓結」)

これ、私がふざけて訳しているというより、呉錫麒がこんな感じなんだよね(笑)

ちなみに、“このように寒さに縮まっているミミズは、平安な治世を望んでおります……”というような王朝への期待感の比喩だとおもうのですが、それよりも全編ミミズだけでこんなに魅力的なものになっているのがすごいです……。

まず、「みみずが紐で結んで脂で練り固めたように丸まって(紐合如膠固)」「寒くなったらみんなで丸く集まって(寒即聚團團)」とかが、みみずなのか人間っぽいのか絶妙な混ぜ方です。

あと、「ひんやりとした水もしだいに涸れて(廉泉還断飲)」が、まるでミミズの家(穴)の中みたいじゃないですか……。

「夜には雪を煮ながら、穴から夜が更けるのをのぞきます(夜窓堪煮雪、鼎竅聴初残)」も、竅(穴)がすごく効いています。みみずが穴の中で、夜に雪を煮ながらたまに外の雪をのぞく……(あまりにも異色すぎる感性です)

みていると、応制ってすごく独自のセンスというか感性が要るのもわかります。もはやほとんど呉錫麒の応制の話だけになっていまいましたが、乾隆帝時代の多彩すぎる魅力を感じていただけたら嬉しいです。

とても長い記事でしたが、お読みいただきありがとうございました。