「ぬぃの中国文学資料庫」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、上田秋成『春雨物語』についてです。上田秋成は『雨月物語』が有名ですが、じつは晩年に『春雨物語』という奇怪作を出しています。

これはまぁとにかくよく分からないものなのですが、私はとりあえず「和歌の変相」についてなのでは……とかおもっているので、その雑感をまとめてみます。

(ちなみに、秋成は『春雨物語』を未完のまま亡くなったのですが、ここではとりあえずの最終形ver.をみています)

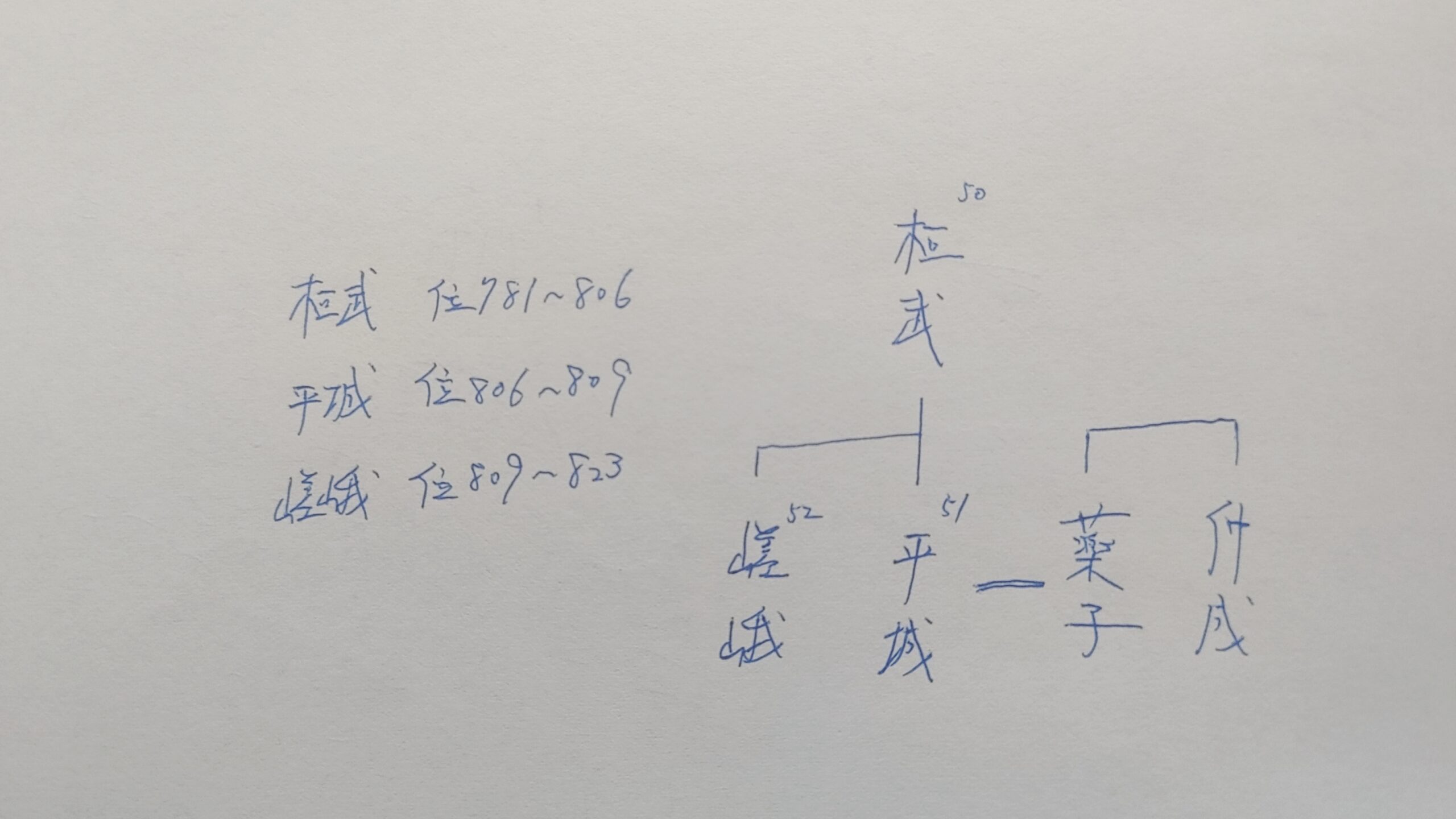

桓武・平城・嵯峨朝紀

まず、『春雨物語』は平安初期(9世紀ごろ)の話がたくさん出てきます。

この平安初期(9世紀)って、いま一つイメージしづらいと思うのですが、桓武天皇が平安京にみやこを遷してから、しばらくは中国ふうの文化がすごく流行しています(昔は「国風暗黒時代」とも云ってました笑)

ですが、10世紀あたりになって、しだいに『古今集』がつくられたりして、日本ふう(国風)の文化が濃くなっていくので、いわゆる平安時代らしさはその頃の雰囲気なのです。そして、その謎につつまれた平安初期について、江戸時代の賀茂真淵(国学者)がすごく興味深いことを云っています。

大和の国に京があったとき(飛鳥・白鳳・奈良時代)の歌は、高らかにして和やかで、民も直く過ごしていたのを、山背の国にみやこが移ってのちは、しだいに唐国の風に染まっていき、奸逆な心も生まれてきている。さらに、優美なものを和歌と云って、万葉ふうの雄邁なものを劣れりとするのは、とても大きな僻事で……(賀茂真淵「にひまなび」より意訳引用)

この話が合っているかどうかはさておき、真淵は万葉ふうの和歌を好んでいて、平安時代になって万葉ふうが廃れたのは、「唐国の風(中国ふうの文化)」に染まって心が歪んだせいで――みたいに云っています。

ちなみに、平安初期の桓武天皇は、日本で初めて中国ふうの上帝の祀り(柴草を積み上げて燔やす祭り)をしていたり、嵯峨天皇は『凌雲集』『文華秀麗集』などの選集をつくって、中国ふうの文化をそれぞれ重んじてます。

薬子の血帷子

というわけで『春雨物語』は、平城天皇の御代で始まります……。

侍臣藤原の仲成、妹の薬子等申す。「夢に六のけぢめを云う。よき悪しきに数定まらむやは。御心の直きに悪しき神のよりつくぞ」と申して……(『春雨物語』より「血かたびら」)

この「夢に六つの別」というのは、おそらく『周礼』(周代の官制)の夢占係です。

占夢:夢には六つあり、正かな夢、噩かせる夢、思んでいた夢、寤夢、喜ばしい夢、懼ろしい夢。

占夢:一曰正夢、二曰噩夢、三曰思夢、四曰寤夢、五曰喜夢、六曰懼夢。(『周礼』春官・占夢)

この無理やり六つに分けられているけど、べつに「思んでいた夢・寤夢」ってどっちも昼のつづきでは……or「噩かせる」と「懼ろしい」ってどんな違いなの……みたいな気がしてくるので、「夢は六つに分かれているけど、良し悪しに数は定まらずして、直き御心に悪しき神が取り憑いたのでございます……」となっています。

しかも、これを云っているのが、平城天皇側の藤原仲成・薬子の兄妹というのが、また不思議です。ちなみに、平城天皇と嵯峨天皇は、かなり異なる雰囲気とされています。

平城天皇

(平城天皇は)宵ごとの歌宴にて、御製の歌をうたわれて……、薬子は扇を取りて立舞うと、三輪のやしろの神の戸をひらかすごとくして、ゆらゆらと袖をひるがえして祝ぎ申せば……

百ばかりの几に幣帛うずたかく積み上げて、榊木の枝に色こきまぜてとり掛けたこと、神世のことも思われるほどで……(いずれも「血かたびら」より意訳)

嵯峨天皇

(嵯峨天皇の)御代になってのちは、よろづの政ごとも唐国にならいておこなわれ、国土もまるで改まったかと思われるほどでしたが、……和歌などを好みて詠むひとは、まるで口を閉ざすよりほかに無くして……

(嵯峨天皇は退かれたのちも)たびたび法令を出されていて、……仁明帝(嵯峨天皇の子)の御代になりても政令はさらに唐朝のさかんなことを羨みて……(いずれも「天津処女」より意訳)

どうやらこれをみていると、平城天皇が神世のごとき古い趣きをおびていて、嵯峨天皇が唐国ふうの文化をおびているようにされています。しかも、平城天皇の「直き御心」に悪しき神の取り憑く……というのも、真淵の云う「万葉ふうの直き心」に似ていませんか。

あと、仲成・薬子のふたりが『周礼』のいう夢占よりも古めかしい未整理な「悪しき神」みたいな感性をしているのも、平城天皇側らしい感じがあります(薬子の舞も神世のごとしとあります)

さらに、平城天皇の和歌が、すごく平安初期の雰囲気に似ています(もっとも、こちらは平城天皇ふうに秋成が似せたものなのですが)

武士よこの板橋のたひらけく通ひてつかへよろづ代までに

この橋のごとく平らかに万世まで仕えてほしい――という歌なのですが、これってすごく平安初期の宮中祭祀の歌に似ているのです。

新しき年の始めにかくしこそつかへまつらめ万代までに(催馬楽より)

瑞籬の神の御代より篠の葉を手ぶさと取りて遊びけらしも(神楽歌より)

一つめの「仕えまつらめよろづ代までに」はそのまま同じで、二つめの「瑞籬の神の御代より篠の葉をとりて遊び――」って「今日の宴は神世のごとくして、榊木の枝に色こきまぜてとり掛け――」みたいじゃないですか……(ちなみに、「瑞籬」はいつまでも水々しい籬)

天つ娘女

ところで、日本では、漢文:公的なこと、和文:私的なこと――みたいにされがちですが、やはり賀茂真淵は全然ちがうことを云っています。

雅文(公的な文)は、古事記・万葉集・祝詞などの日本ふうの古い云い回しに似せるのがよく、万葉の長歌などは公的な文によく似ている。(賀茂真淵「にひまなび」より意訳)

これは、万葉の長歌では、「ももしきの(百ほど敷きつめたような)」の大宮、「そらにみつ(天まで満つるごとき)」の大和みたいに王朝を讃えるような枕詞だったり、「大和の国の 鎮めとも います神かも 宝とも なれる山かも(万葉集319)」みたいに山霊を祀るような感性が、むしろ公的な宮中や祭儀にかなり似合っている――というものです。

ですが、なぜ「漢文:公的なこと、和文:私的なこと」という分け方になっているのかというと、どうやら平安初期あたりに公的な和文が無くなったためらしいです。

さきほどの平城天皇ふうに似ている平安初期の和歌って、どれもあまり大きい宮中や儀礼などではなく、篠の葉の祭りだけで用いられています。そして、宮中では嵯峨天皇の御代になって、唐国ふうの文化が用いられて政令なども盛んになっています。

ですが、仁明天皇(位833~850)の御世になると、しだいしだいに「国ぶりの歌、……又栄え出でて、宗貞につぎて、文屋康秀、大友黒主、喜撰などいふ上手出でて、又 女がたにも伊勢、小町、古ならぬ姿をよみて(天津処女より)」とあって、いわゆる六歌仙の時代になっていきます。

ところで、この六歌仙の和歌って、じつは平安初期の雰囲気をすこし残しています……。

平安初期

龍田川錦おりかく神な月しぐれのあめをたてぬきにして(古今集314)

いかばかり良き業してか天照るや日孁の神をしばし止めむ(催馬楽より)

六歌仙

ちはやぶる神世もきかず龍田川から紅に水くくるとは(在原業平)

天つ風 雲のかよひ路吹きとじよ おとめの姿しばしとどめむ(良岑宗貞)

まず、龍田川は「たてぬき(経糸・緯糸)」と「くくり染め」がどちらも織物、二つめは「日孁」は天照大神で、「しばし止めよ」が似ています。でも、しっとり濡れた篠の葉のような祭儀感はなくなっているかもです。これがたぶん「(万葉ふうと異なっている)古ならぬ姿」なのかもです。

あと、「天つ風――」の歌は、宮中の祭儀で舞う娘子たちを天女に似せています。

耀而不荒

あと、公的な和歌は、白鳳~奈良前期(人麻呂・赤人時代)は宮廷を讃える系が多かったですが、万葉末期(大伴家持など)ではかなり官人の贈答として用いられることが多かったです。

大殿の この廻りの 雪な踏みそね しばしばも 降らぬ雪ぞ 山のみに 降りし雪ぞ ゆめ寄るな 人やな踏みそね 雪は(万葉集4227、三方沙弥)

大君の命畏み 於保の浦をそがひに見つつ都へ上る(万葉集4472、安宿奈杼麻呂)

新しき年の初めの 初春の今日降る雪の いやしけ吉事(万葉集4516、大伴家持)

一つめは、大殿(おおきな屋敷)の廻りに降った雪はめずらしいのだから、いつもは山ばかりに降っている雪なのだから、踏まないでくださいな――、二つめは大君の命をうけて、そがひ(背中)にみながら於保の浦を離れていくのです……みたいな様子です。

さらに、三つめは有名かもですが、じつはこれは因幡国の国庁で新年のうたげをしたときの様子です(しいていうなら、平安初期のやや小さい祭祀歌に似ています)

こんなふうに万葉の和歌は、官人の送別・宴席などで贈られたものが多かったりして、なんとなく六朝期の詩にかなり似ています。

山の上に芳月が上れば、清樽に浮かぶようで、遠くの山がひらひらと翠を襞んだようで、めぐる流れは光をうつしていくのですが、花が雪のように白くて、蕪絲があちこちに低くたまっているのでした。こんな夜を憶えていれば、封壌を嗟かないはずの。

山中上芳月、故人清樽賞。遠山翠百重、回流映千丈。花枝聚如雪、蕪絲散猶網。別後能相思、何嗟異封壌。(謝朓「与江水曹至濱干戯」)

江水曹(水曹は官名)と濱干で送別の席をしたときに、互いにそがひ(背中)にみつつ別れたり、大殿のまわりに降った雪を惜しむような雰囲気とすごく似てませんか……。

とても余談だけど、中国では後漢あたりに宮廷の儀礼を讃えるような「賦(長編の美文)」がすごく好まれて、それが万葉ふうの長歌(とくに人麻呂・赤人など)に似ていて、六朝期になって官人の贈答詩などが出てきて、これが万葉末期の官人の贈答(とくに大伴家持など)に似ている感があります。

というわけで、万葉ふうの和歌ってかならずしも私的な場面だけでなくて、祭祀と官人らしさが混ざっていたりします(あと、六朝式装飾文体の手紙といっしょに和歌が入っていることがかなりあります)

というわけで、すごく複雑でしたが、すごく雑にまとめてしまうと、万葉時代には和漢を公私で分けてなかったけど、平安初期に桓武天皇・嵯峨天皇の唐風好みがあって、しだいに宮廷から公的な和文がなくなって、もういちど和歌が好まれるようになってからは公的な和歌が失われていて――みたいな的なことです(すごく難しい)

あと、平城天皇の御世では、唐様化がひととき落ち着いた――みたいなふうにされています。あと、『春雨物語』では平城天皇・嵯峨天皇の御代を「血かたびら」という話にしているのですが、これは平城天皇が譲位してのちに、ふたたび嵯峨天皇を追い落とすようにすすめた藤原薬子が斬られるときにその血がぬれぬれと帷子に溂ねて、その帷子を切れば刃が碎けるほどで、いつまでも取れないことから「血かたびら」です。

目一つの神

ここまで平安初期をかなり詳しくみてきたのですが、話は一気に室町後期(1500年ごろ)です。

これは、東国の人が、和歌を習いたいとおもって、西国にいって師をさがそうとおもって京のほうにまできて、いよいよ近江の国まで来て、老曾の森というところに泊まります。その森は

松が根枕もとめに、深く入りて見れば、風に折れたりともなくて、大樹の朽倒れしあり。踏越えて、さすがに安からぬ思して、立煩ふ。落葉小枝 道を埋みて、浅沼渡るに似て、衣のすそぬれぬれと悲し。神の祠立たせます。軒こぼれ、御階崩れて、昇るべくもあらず、草高く苔むしたり。……高き木群の茂く生ひたる隙より、きらきらしく星の光こそ見れ……(目一の神)

という乱世らしさを帯びています。そして、大矛をもった修験僧、朱袴の狐女、さらに童女の狐女ふたり、おなじく矛をもった神人たちが、目一つの大漢の神をかこむようにして饗宴をしています。さらに、猿と兎が大酒瓶をかかえて入ってきて、松の根もとでかくれてみていた人も呼んでやれ――と目一つの神が云います。

よばれて恐る恐るその席に入ると、なんのためにこんな松の根で寝ていたのかといわれて、歌を学びたいのですといえば、目一つの神は「都でものを学ぶには数百年ばかり遅れていて、いまの世のものどもは、さても技芸などはみな金を得る手蔓ほどにも思わねば、家々にそれぞれ秘伝ありなどと申す愚かな世になりたり――」みたいにいいます。

そして、「すべて芸技は、よき人の暇に玩ぶ事にて、伝ありとは云わず。……親さかしき、子は習得ず。……よく思ひ得てこそ己がわざなれ」というので、さらに修験の者が「かくの如く神の教にしたがいて、国へ早く帰れ。わたしの衣の裾にとり付いて、明日にはひととびに届けよう」となります。

東国のひとは、なるほどそのようでしたら――となって、うしろで狐女は檜扇で「七種いろの玉飾り~~」と歌っていて、その声は凄じくてのよのよゆれていて、しだいに夜が明けてくれば、目一つの神は狐女の檜扇をかりてぶわりと修験者もろとも空にあおぎとばして東国まで木々のうえを馳けるごとくとんでいきます。

ちなみに、この夜のことは、ここにいた神人が手記などのなかにのこしておいたらしいです。まぁ、その字の書きぶりなどはなかなかに不味いものだったけど、その墨は黒々としてあかるくて、みずからはよくできたと思っていたのだろう――みたいに終わります。

歌の道だのというのは、みずから思い得たことぐらいが、それぞれの世でできていただけなのだから、平安初期の祭儀歌だったり、唐様の宮中だったり、乱世の荒れた歌なども、いずれも「偽とも知らで、人を欺く」のですが……みたいなことを寓言ているのが春雨物語かもです。

……すごくこれでも短く大まかに云ったつもりなのですが、もともとがかなり複雑なので、まぁ多少長くて難しいのはしかたないけど、それでも難しくなってしまいますね……。お読みいただきありがとうございました。